七夕节是中国民间的传统节日

经历史发展

被传说成“牛郎织女”的爱情故事

使其成为象征爱情的节日

从而被认为是中国最具浪漫色彩的传统节日

七夕节,又称七巧节、七姐节、女儿节、乞巧节等,是中国传统节日之一,起源于汉代。它在农历七月初七庆祝,今年(2025年)对应的公历日期是8月29日。

七夕节是中国传统文化中极具浪漫色彩的节日,与之相关的文化内容丰富多彩,涵盖了诗词、传说、习俗、艺术等多个方面。以下是一些与七夕节相关的内容:

七夕节诗词

《七夕》

银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。

天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。

杜牧的这首诗描绘了七夕夜晚的景象,通过宫女的视角,表达了对牛郎织女的思念之情。

《迢迢牵牛星》

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。

纤纤擢素手,札札弄机杼。

终日不成章,泣涕零如雨。

河汉清且浅,相去复几许。

盈盈一水间,脉脉不得语。

佚名的这首诗描绘了牛郎织女被银河隔开的景象,表达了他们相思而不得相见的哀怨与惆怅。

《鹊桥仙·纤云弄巧》

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。

金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。

两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

秦观的这首词以牛郎织女的爱情故事为背景,表达了爱情的坚贞和永恒,成为爱情诗词的经典之作。

起源与早期发展

先秦时期:牛郎织女的故事最早见于《诗经·小雅·大东》,当时只是对天穹中被银河隔开的两颗星(牛郎星和织女星)的艺术想象。

汉代:牛郎织女开始被赋予人格化特征,鹊桥相会的情节逐渐成型。东汉应劭编撰的《风俗通义》中提到“织女七夕当渡河,使鹊为桥”,这表明七夕节的习俗和牛郎织女的故事已经紧密相连。

七夕节传说

牛郎织女:这是七夕节最著名的传说。牛郎和织女被银河隔开,只能在每年的七月初七通过鹊桥相会。这个故事象征着爱情的坚贞和无奈,是中国古代爱情传说中的经典。

故事内容:牛郎是一个勤劳善良的青年,父母早亡,他与一头老牛相依为命。老牛不仅会说话,还非常通灵。牛郎每天放牛,生活虽然清苦,但过得也还算自在。织女是天上的仙女,她和其他仙女们在天宫中过着单调的生活。有一天,她们决定下凡到人间游玩。她们来到了一个美丽的湖边,脱下衣裳,跳进湖中嬉戏。牛郎在湖边放牛时,偶然发现了湖中的仙女们。他被织女的美貌所吸引,便偷偷拿走了织女的衣服。织女上岸后找不到衣服,急得团团转。牛郎这时走了出来,将衣服还给织女,并向她表明了自己的心意。织女被牛郎的真诚所打动,两人一见钟情,决定结为夫妻。织女和牛郎结婚后,生活非常幸福。织女不仅美丽善良,还非常勤劳,她帮助牛郎打理家务,两人过上了男耕女织的生活。不久,他们还生了一儿一女,家庭幸福美满。然而,好景不长。天帝得知织女下凡与凡人成亲后,非常愤怒。他认为织女的行为违背了天规,于是命令天兵天将将织女带回天宫。牛郎得知织女被带回天宫后,悲痛欲绝。他带着一双儿女,骑着老牛追赶。老牛临死前告诉牛郎,它的皮可以做成一双鞋,穿上后可以飞上天。牛郎按照老牛的指示,穿上牛皮鞋,带着儿女飞上了天。天帝看到牛郎和孩子们即将追上织女,便拔下头上的金簪,划出了一条银河,将他们隔开。从此,牛郎和织女只能隔河相望,无法团聚。织女的真情感动了喜鹊,无数的喜鹊飞来,用身体搭成了一座桥,让牛郎和织女能够相会。天帝也被他们的爱情所感动,于是允许他们每年的七月初七通过鹊桥相会一次。

董永与七仙女:另一个与七夕相关的传说。董永勤劳善良,七仙女被其感动,下凡与他结为夫妻。后因天规所限,七仙女被迫返回天庭,留下董永独自在人间。

七夕节习俗

乞巧:古代女子在七夕节向织女乞求智慧和巧艺,希望获得心灵手巧的技艺。常见的乞巧方式有穿针乞巧、投针验巧等。

拜织女:少女和少妇们在七夕节这天晚上,会在月光下摆一张桌子,焚香礼拜,朝着织女星座默念自己的心事。

种生求子:在七夕前几天,先在小木板上敷一层土,播下粟米的种子,让它生出绿油油的嫩苗,再摆一些小茅屋、花木在上面,做成田舍人家小村落的模样。

储七夕水:人们认为七夕当天的露水或雨水具有特别的功效,会收集起来用于饮用或洗脸,相信这样能带来健康和美丽。

为牛庆生:这一天儿童会给家中的牛挂上野花,象征着对牛郎的老牛表示感激,因为是它帮助牛郎与织女重逢。

晒书晒衣:古时七夕晒书、晒衣的风俗盛行。据载,司马懿为避祸晒书装疯。而汉代晒衣的风俗在魏晋时为豪门富室制造了夸耀财富的机会。

染指甲:流传在中国西南一带的七夕习俗,许多地区的年轻姑娘,喜欢在节日时用树的液浆兑水洗头发,传说不仅可以年青美丽,而且对未婚的女子,还可以尽快找到如意郎君。

放河灯与孔明灯:在某些地区,人们会放流河灯或放飞孔明灯,写上心愿或爱的寄语,希望随着水流或升空将愿望传递给织女。

游七姐水:在一些地区,女子会在这天沐浴,认为七夕的水有特殊的力量,能带来吉祥和美丽。

七夕的艺术

绘画:许多画家以七夕为主题创作了大量作品,如《牛郎织女图》《七夕乞巧图》等,这些作品生动地展现了七夕的传说和习俗。

音乐:有许多与七夕相关的音乐作品,如《七夕情》《鹊桥仙》等,这些歌曲以优美的旋律和动人的歌词,表达了对爱情的向往和赞美。

戏剧:在中国传统戏剧中,也有许多以牛郎织女故事为蓝本的剧目,如京剧《天河配》等,通过戏剧的形式展现了这个传说的魅力。

现代庆祝方式

情侣约会:情侣们会选择浪漫的约会方式,如去星空主题餐厅享受浪漫晚餐、在露天电影院观赏爱情电影、到古风茶馆体验传统环境中的宁静时光等。

礼物交换:互送礼物是现代七夕节的重要庆祝方式之一,如送星空投影灯、手工编织手链、情侣植物盆栽、手写情书等。

参加文化活动:各地会举办丰富多彩的七夕活动,如“海誓山盟 浪漫青岛”全球恋人周年纪念庆典、中式婚礼仪式等,还有博物馆举办的文化体验活动,如团扇绘制体验等。

手工艺品制作:通过参加手工艺品工作坊,学习传统手工艺如刺绣、剪纸等,将现代设计与传统技艺相结合。

线上互动:参与七夕主题的线上活动,如情侣互动游戏、爱情故事征集、七夕特惠等,还可以通过虚拟现实技术体验身临其境的银河之旅。

传统食俗

七夕节的传统食俗丰富多样,不同地区各有不同的特色,这些美食不仅体现了七夕节的文化内涵,也承载着人们对美好生活的向往和祝福。以下是一些常见的七夕节美食:

巧果

巧果是七夕节最具代表性的传统食品,也被称为“乞巧果子”。它通常以面粉、糖、油等为原料,制成各种形状,如花朵、动物、元宝等,寓意祈福纳祥。巧果的制作过程本身就是一种“乞巧”的表现,不同造型寄托不同祝福。在江南地区,巧果是一种油炸的美食,晚上会在庭院内陈列巧果、莲蓬、白藕、红菱等。

巧芽面

巧芽面的主食是豆芽和面条。这个豆芽非常有讲究,需要七夕节提前七天准备,选用没有蛀虫的一小碗绿豆,洗干净后平铺到器皿上,用湿纱布遮盖挡住阳光,每天喷水保持湿润。七天后,豆芽长到两三厘米,就可以将豆芽爆炒做汤浇到面条上食用了。面条纤长,在七夕节吃面寓意着家人心连心。

江米条

江米条是老南京人七夕节特有的习俗。江米条是将糯米粉与豆粉加清酒和成面团,放入锅里蒸熟;再将蒸好的面团放入石臼捶打,待捶打好的面团稍微变干,用刀切成面条,放入油锅炸熟,炸好的江米条沥干油后抹上糖浆即可。

饺子

在山东等地,七夕节有吃饺子的习俗。七个要好的姑娘集粮集菜包饺子,把一枚铜钱、一根针和一个红枣分别包到三个水饺里。传说吃到钱的有福,吃到针的手巧,吃到枣的早婚。

花瓜

手巧的女子,还会捏塑出各种与七夕传说有关的花样。此外,乞巧时用的瓜果也可多种变化。或将瓜果雕成奇花异鸟,或在瓜皮表面浮雕图案,称为“花瓜”。

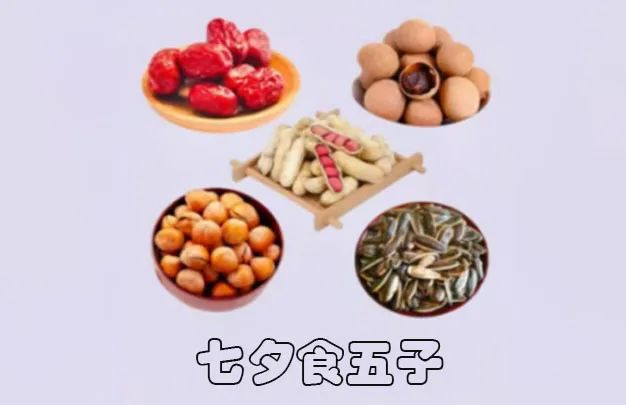

五子

五子(桂圆、红枣、榛子、花生、瓜子)是七夕节的祭拜供品,在焚香礼拜默默祷告结束后,这些供品也就成了女性的宵夜食物。五子的营养价值很高,食之对人身体极为有益。

蚕豆

在福州地区七夕节有“分豆结缘”的习俗。这天邻里、朋友之间相互赠送蚕豆并在月色下吃蚕豆聊天,以作结缘纪念。吃完蚕豆以后就不会吵架,之前的积怨也随之烟消云散。

七夕节的现代意义

爱情的象征:七夕节是中国传统的情人节,象征着爱情的坚贞和永恒。在现代社会,它成为情侣们表达爱意、增进感情的重要节日。

文化传承:七夕节承载着丰富的传统文化内涵,通过庆祝这个节日,可以传承和弘扬中华优秀传统文化。

家庭和谐:七夕节也是家庭团聚的时刻,许多家庭会选择在这个节日一起庆祝,增进家庭成员之间的感情,促进家庭和谐。

七夕节不仅是一个浪漫的爱情节日,更是一个承载着丰富文化内涵的传统节日。通过了解和体验这些与七夕节相关的内容,可以更好地感受传统文化的魅力,传承和弘扬中华民族的优秀文化。