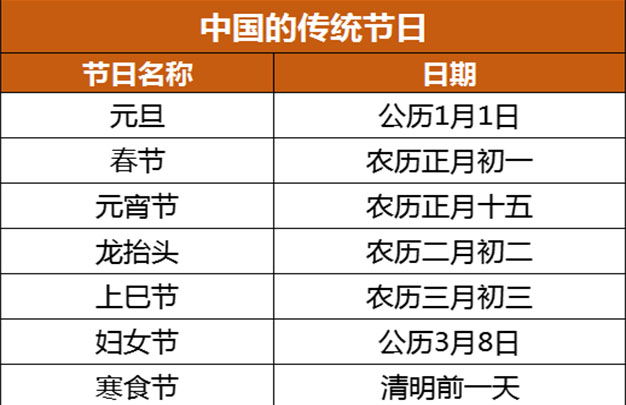

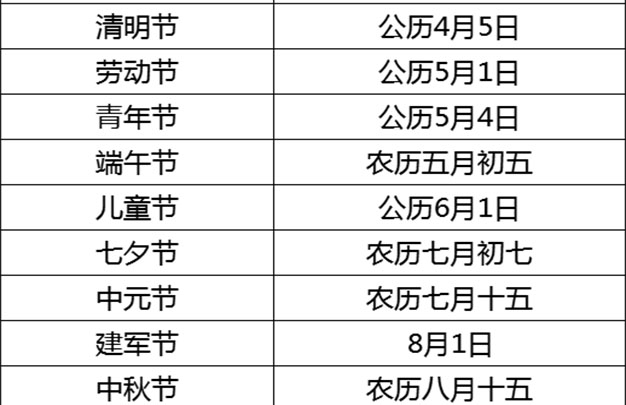

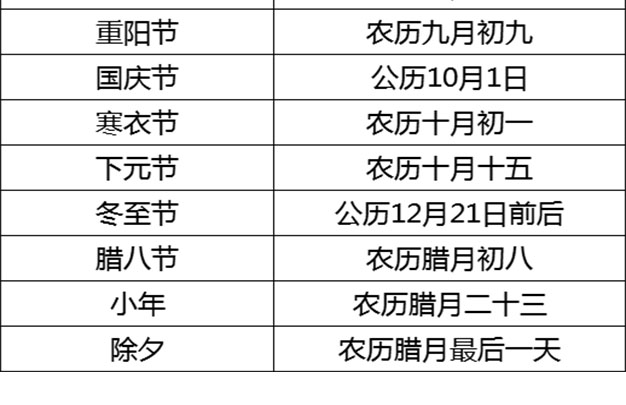

中国的传统文化博大精深,在中国悠久的历史长河中,每个[节日名称]都承载着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴,是中华民族传统文化的重要组成部分。每逢节日人们都会以各种独特的方式庆祝,这些习俗代代相传,成为中华民族文化宝库中的瑰宝。以下是中国每个传统节日及来历的具体介绍:

元旦

“元旦”一词最早见于南朝文史学家萧子云的《介雅》诗:“四季新元旦,万寿初春朝”。在中国古代,元旦最初指农历正月初一,1912年辛亥革命后,中华民国采用公历,将公历1月1日定为“新年”,但未称“元旦”。1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定采用世界通用的公元纪年法,将公历1月1日正式定为“元旦”,并列入法定假日。

春节

春节起源古老,与上古原始信仰、祭祀文化等有关。据记载,中国人过春节已有4000多年历史。春节的名称在不同时期有所不同,先秦时期称为“上日”“元日”“改岁”等,两汉时期称为“三朝”“岁旦”“正旦”等,魏晋南北朝称为“元辰”“元日”等,唐宋元明称为“元旦”“元”“新正”等,清代称为“元旦”或“元日”。1912年,民国政府将农历正月初一改称“春节”。

元宵节

元宵节又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五。正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,一年中第一个月圆之夜正月十五便被称为元宵节。其起源有多种说法,一种是源于汉代,汉文帝时期,为庆祝周勃于正月十五勘平诸吕之乱,将正月十五定为元宵节;另一种说法与佛教有关,东汉明帝时期,明帝提倡佛教,命令正月十五夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,从而形成了元宵赏灯的传统。

龙抬头

“龙抬头”一般在农历二月初二。其说法与古代天文学密切相关,古人把天空中的恒星划分为不同的星区,其中“苍龙七宿”在冬季隐没于北方地平线以下,而到了农历二月初二左右,黄昏时龙角星就会从东方地平线上崭露头角,仿佛巨龙从沉睡中苏醒,抬起了头,这便是“龙抬头”的最初由来。这种天文现象和农耕文明紧密相连,预示着阳气回升、大地复苏,春耕时节即将来临。

上巳节

上巳节起源于上古巫祝仪式,以“祓禊”(在水边沐浴除灾)为核心。在古代,人们会在三月初三到河边沐浴、祭祀,祈求消灾避祸。文人雅士也会在这一天曲水流觞,饮酒赋诗。宋代后,上巳节逐渐被清明节取代,但在西南部分地区仍保留。

妇女节

1910年,德国和国际无产阶级妇女运动领袖克拉拉·蔡特金在哥本哈根召开的国际社会主义妇女代表会议上提议,把每年的3月8日作为国际妇女节。1921年9月,第二届国际共产主义妇女代表会议在莫斯科举行,会上通过决议,将3月8日这一天定为国际妇女节的具体日期。1949年12月,中央人民政府政务院通令全国,规定3月8日为妇女节。

寒食节

寒食节的起源与春秋时期的介子推有关。相传,晋文公为纪念介子推,下令禁火寒食,后来将寒食节的次日定为清明节。

清明节

清明节源自上古时代的祖先信仰与春祭礼俗,兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。在古代,清明节与寒食节、上巳节等节日相互融合,逐渐形成了以祭祖扫墓为中心的节日习俗。此外,清明节还与春秋时期晋文公和介子推的故事有关,晋文公为纪念介子推,下令禁火寒食,后来将寒食节的次日定为清明节。

劳动节

国际劳动节又称“五一国际劳动节”“国际示威游行日”,是世界上80多个国家的全国性节日。1889年7月,恩格斯领导的第二国际在巴黎举行代表大会,会议决定把5月1日这一天定为国际劳动节,以纪念1886年5月1日美国芝加哥工人争取八小时工作制的罢工运动。

青年节

五四青年节源于1919年的“五四运动”,这是一场以青年学生为主,广大群众、市民、工商人士等中下阶层广泛参与的反帝爱国运动,是中国新民主主义革命的开端。1939年,陕甘宁边区西北青年救国联合会规定5月4日为中国青年节。1949年12月,中央人民政府正式宣布5月4日为青年节。

端午节

端午节又称端阳节、重午节、龙舟节等,源于自然天象崇拜,由上古时代祭龙演变而来。在战国时期,楚国诗人屈原在五月初五投江自尽,后人为了纪念他,将这一天定为端午节,并形成了赛龙舟、吃粽子等习俗。

儿童节

1949年11月,国际民主妇女联合会在莫斯科举行理事会议,决定将每年6月1日定为国际儿童节,以保障世界各国儿童的生存权、保健权和受教育权,改善儿童的生活。中国在1950年也正式将6月1日定为儿童节,并在这一天举行各种庆祝活动,如文艺表演、游戏竞赛等,以培养儿童的品德和智力。

七夕节

七夕节源于牛郎织女鹊桥相会的传说,汉代形成节日。其起源与古代的星象文化有关,人们会在七月初七这天进行“乞巧”活动,女子向织女求织布、绣花技艺,年轻男女也会互赠信物,表达爱意。

中元节

中元节的起源与道教“三元说”(上元祭天、中元祭地官、下元祭水官)有关,融合了佛教盂兰盆节(救度亡魂)。人们会在七月十五这天祭祖、放河灯(超度孤魂)、焚纸钱,道观、佛寺也会举行法会。

建军节

1927年8月1日,中国共产党领导的南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,标志着中国共产党独立领导革命战争、创建人民军队和武装夺取政权的开始。1933年6月30日,中央革命军事委员会决定以南昌起义的8月1日为中国工农红军成立纪念日。1949年6月15日,中国人民革命军事委员会发布命令,规定以“八一”两字作为中国人民解放军军旗和军徽的主要标志,因此,8月1日也成为中国人民解放军建军节。

中秋节

中秋节又称祭月节、月光诞、月夕等,起源于上古时代,普及于汉代,定型于唐朝初年,盛行于宋朝以后。中秋节的起源与古代的祭月活动有关,古人对月亮有着特殊的崇拜,认为月亮是神灵的象征,因此在秋季月圆之时举行祭月仪式。此外,中秋节还与嫦娥奔月等神话传说密切相关。

重阳节

重阳节的起源与《易经》中“九”为阳数,两九相重为“重阳”有关,汉代定型。其起源与古代的祭祀文化有关,人们会在九月初九这天登高避灾(传说登高可免瘟疫),插茱萸(辟邪)、饮菊花酒(明目延寿),吃重阳糕(象征步步高升)。1989年被定为“老人节”,延续尊老传统。

国庆节

1949年10月1日,中华人民共和国中央人民政府成立,在北京举行典礼。1949年12月2日,中央人民政府委员会第四次会议通过的决议指出:“中央人民政府委员会兹宣告:自一九五〇年起,即以每年的十月一日,即中华人民共和国宣告成立的伟大日子,为中华人民共和国国庆日。”

寒衣节

寒衣节的起源与冬季来临,为亡人送“寒衣”(纸衣),避免亡魂受冻有关。人们会在十月初一这天烧纸衣、祭祖,部分地区会用彩纸剪衣,在墓前焚烧。

下元节

下元节的起源与道教“三元说”有关,是祭水官的日子。

冬至节

冬至节的起源与上古“冬至大如年”有关,作为节气与节日并重,周代曾以冬至为岁首。其起源与古代的天文观测有关,人们会在冬至这天祭祀祖先、天地,吃饺子(北方,防耳朵冻掉)、汤圆(南方),合家团圆。

腊八节

腊八节的起源与佛教传说释迦牟尼在腊八成佛有关,寺院煮粥供佛,后传入民间。人们会在十二月初八这天喝腊八粥(以米、豆、枣、果仁等煮成),腌腊八蒜(北方),寓意丰收、祛寒。

小年

小年的起源与岁末除旧布新的祭祀仪式有关。人们会在腊月二十三或二十四这天祭灶,送灶神上天,祈求来年平安。

除夕

除夕的起源与岁末除旧布新的祭祀仪式有关。人们会在腊月三十这天贴门神、春联,守岁(彻夜不眠,以待新年),吃年夜饭,全家团聚,零点放爆竹“辞旧迎新”,长辈给晚辈压岁钱。

其他重要纪念日(不放假的节日)

二七纪念日

1923年2月1日,京汉铁路工人在中国共产党领导下召开京汉铁路工人总工会成立大会,军阀吴佩孚派兵捣毁会场。2月4日,工人举行总罢工。2月7日,吴佩孚在帝国主义的支持下,命令其部下对郑州、江岸、长辛店等地的工人进行血腥镇压,造成“二七惨案”。为纪念此次事件,每年2月7日被定为二七纪念日。

五卅纪念日

1925年5月30日,上海学生和工人举行示威游行,抗议日本纱厂枪杀工人顾正红,英国巡捕在租界开枪镇压,造成十余人死亡,数十人受伤,史称“五卅惨案”。此次事件引发了全国性的反帝运动,为纪念这一事件,每年5月30日被定为五卅纪念日。

七七抗战纪念日

1937年7月7日,日军在北平西南的卢沟桥附近进行军事演习,并借口一名士兵失踪,要求进入宛平城搜查,遭到中国守军拒绝后,日军向卢沟桥发动进攻,中国守军奋起抵抗,史称“七七事变”或“卢沟桥事变”,标志着日本帝国主义对中国发动全面侵略战争的开始。为纪念这一事件,每年7月7日被定为七七抗战纪念日。

九三抗战胜利纪念日

1945年9月2日,日本代表在投降书上签字,标志着中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的胜利结束。为纪念这一伟大的胜利,每年9月3日被定为中国人民抗日战争胜利纪念日。

九一八纪念日

1931年9月18日,日本关东军在中国东北制造柳条湖事件,以此为借口,发动了对东北的侵略,史称“九一八事变”。为纪念这一事件,提醒人们勿忘国耻,每年9月18日被定为九一八纪念日。

教师节

1985年1月21日,第六届全国人大常委会第九次会议作出决议,将每年的9月10日定为我国的教师节。选择9月10日是因为此时全国大、中、小学新学年开始,学校要有新的气象,新生入学伊始,即开始尊师重教,可以给“教师教好、学生学好”创造良好的气氛。

护士节

1912年,国际护士理事会将南丁格尔的诞生日——5月12日定为国际护士节,旨在纪念南丁格尔对护理事业的贡献,激励广大护士继承和发扬护理事业的光荣传统,以“爱心、耐心、细心、责任心”对待每一位病人。

记者节

1937年11月8日,以范长江为首的左翼新闻工作者在上海成立中国青年新闻记者协会,这是中国记协的前身。2000年,国务院正式批复中国记协的请示,同意将11月8日定为记者节。

植树节

1979年2月,第五届全国人大常委会第六次会议根据国务院的提议,通过了将3月12日定为我国植树节的决议。这一决议的意义在于动员全国各族人民积极植树造林,加快绿化祖国和各项林业建设的步伐。

农民丰收节

2018年6月21日,经党中央批准、国务院批复,自2018年起,将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。这一节日的设立,体现了我国对农业、农村、农民工作的高度重视,对传统农耕文化的传承和弘扬,以及对广大农民辛勤劳动的尊重和认可。

特殊说明

2025年国庆节与中秋节合并放假8天,时间为10月1日至8日。

部分公民放假的节日,如果适逢星期六、星期日,则不补假。

少数民族习惯的节日,由各少数民族聚居地区的地方人民政府,按照各该民族习惯,规定放假日期。

每个[节日名称]不仅是一个节日,更是一种文化的传承。它让我们在忙碌的生活中停下脚步,回望历史,感悟文化的力量。让我们共同珍惜这些传统节日,传承和弘扬中华民族的优秀文化,让这些节日在新时代焕发出新的光彩。